Inicios

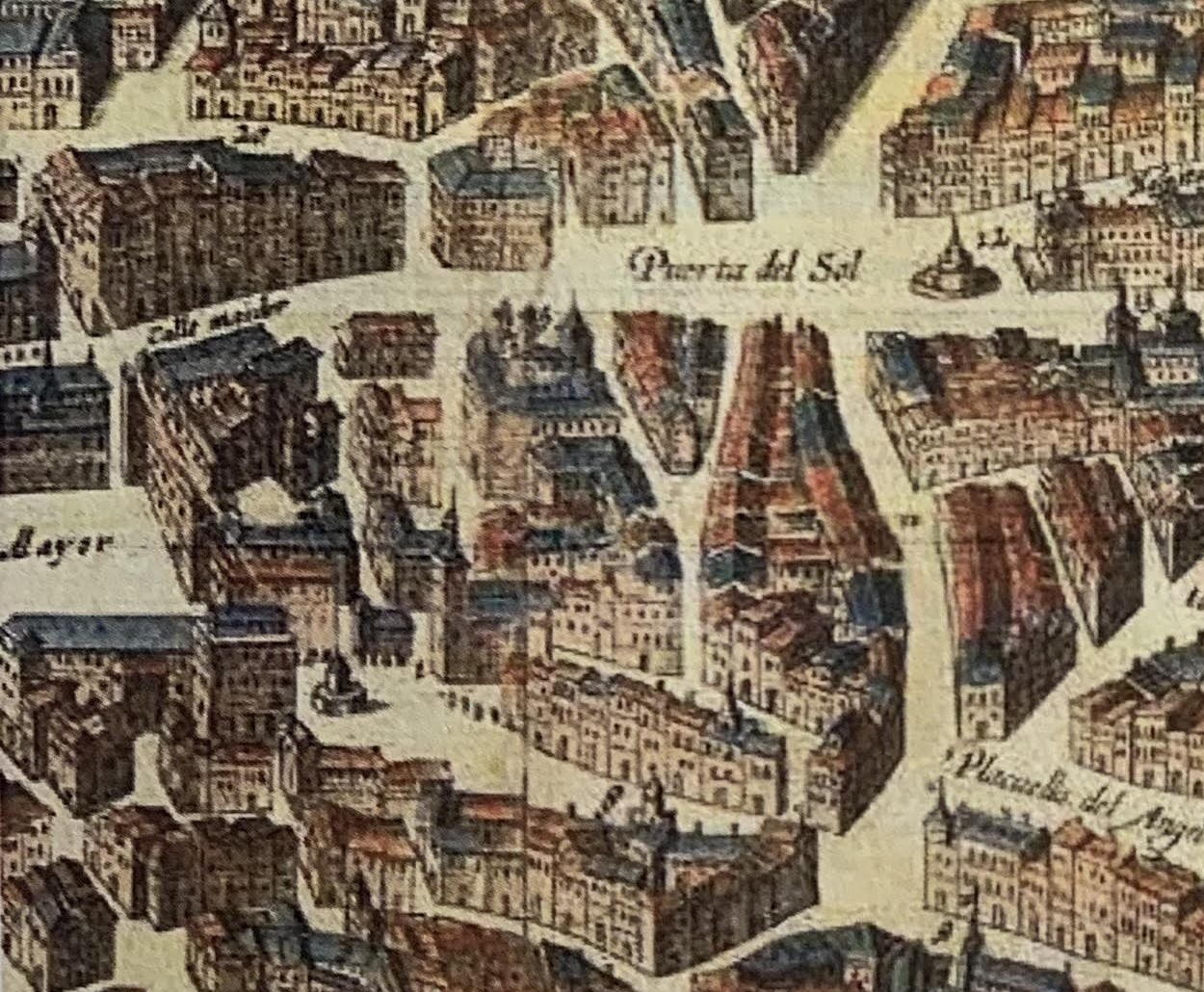

Desde su fundación por Felipe V [1700-1746] la biblioteca particular de los Reyes, conocida como Real Biblioteca, ha ocupado distintas dependencias del Palacio Real, siempre junto a la cámara o habitaciones privadas de los monarcas.

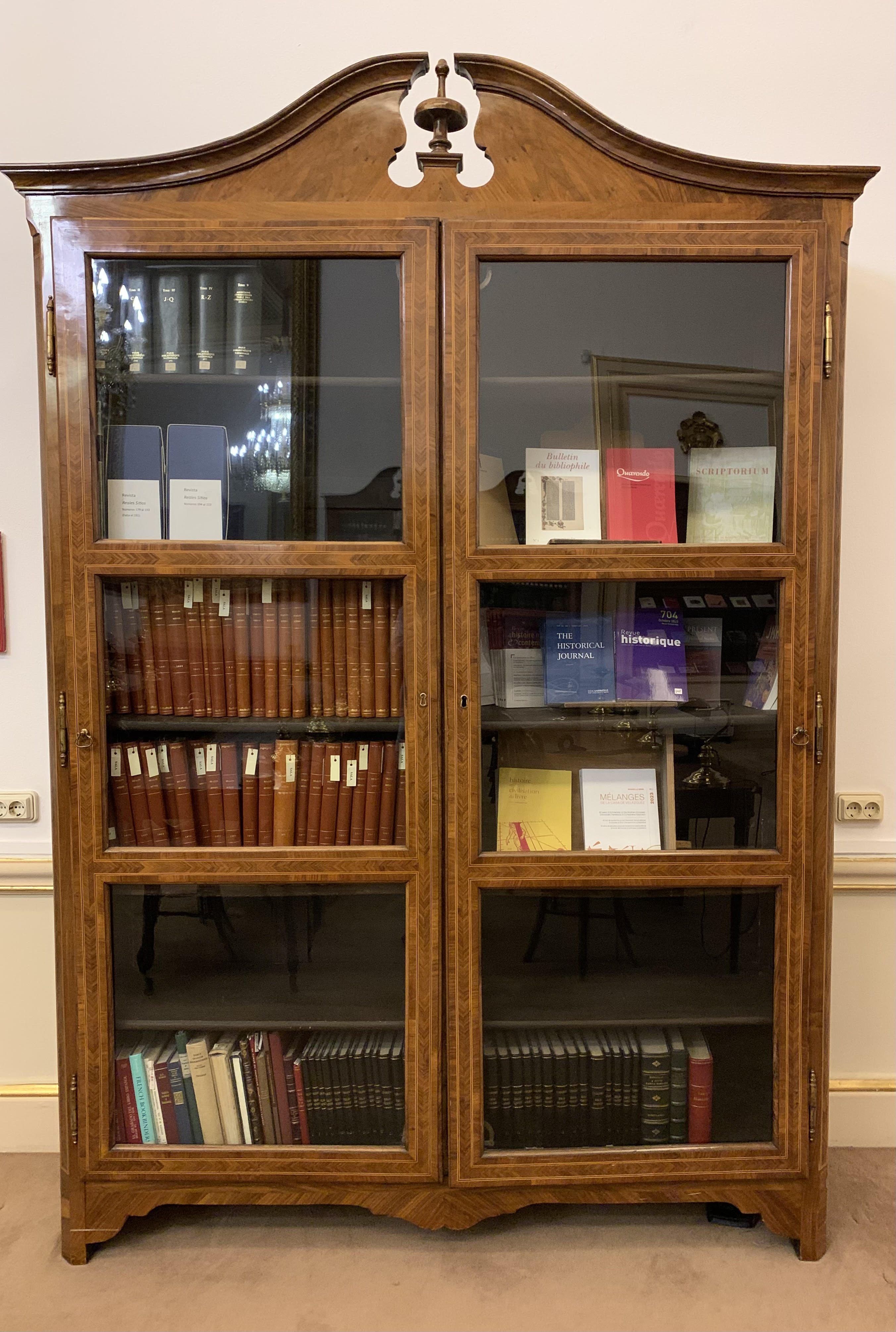

Tras la construcción del nuevo palacio por el incendio del alcázar, el primer monarca que lo habitó fue Carlos III [nochebuena de 1765] y su biblioteca, que según sus inventarios ocupaba una sala (II/2948), debía estar ubicada en una de sus habitaciones, espacio que permanece sin determinar. Se nos ha conservado un armario de su época (actual sala X).

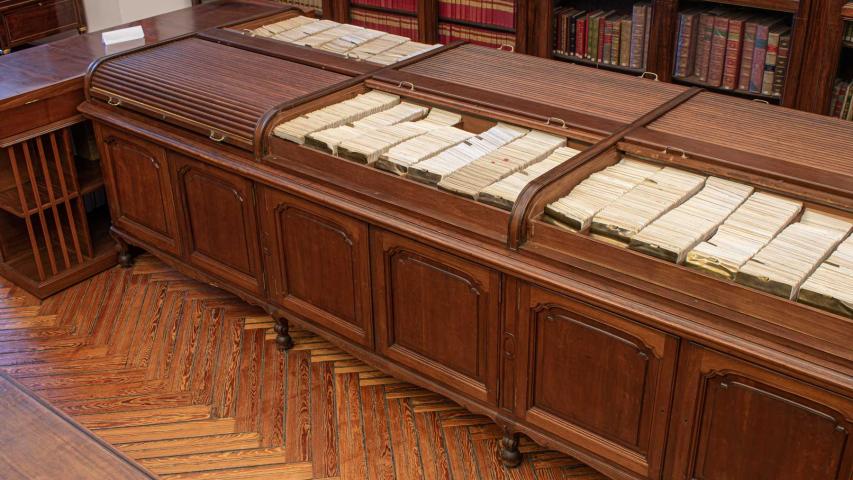

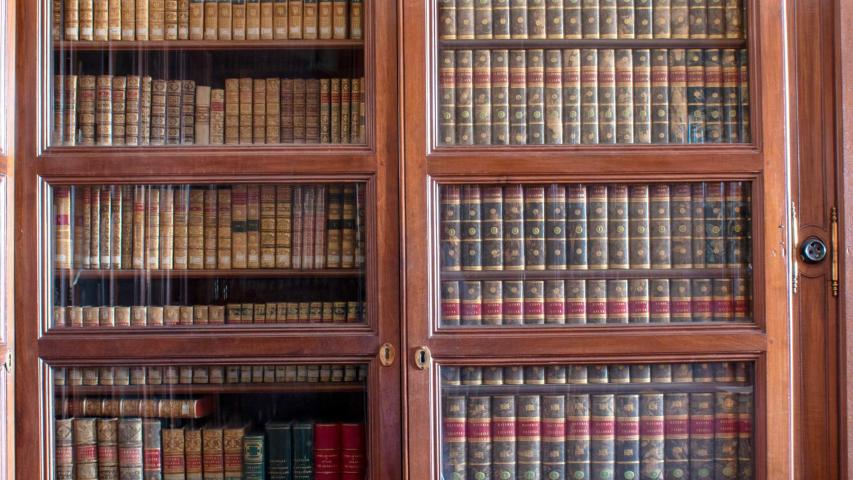

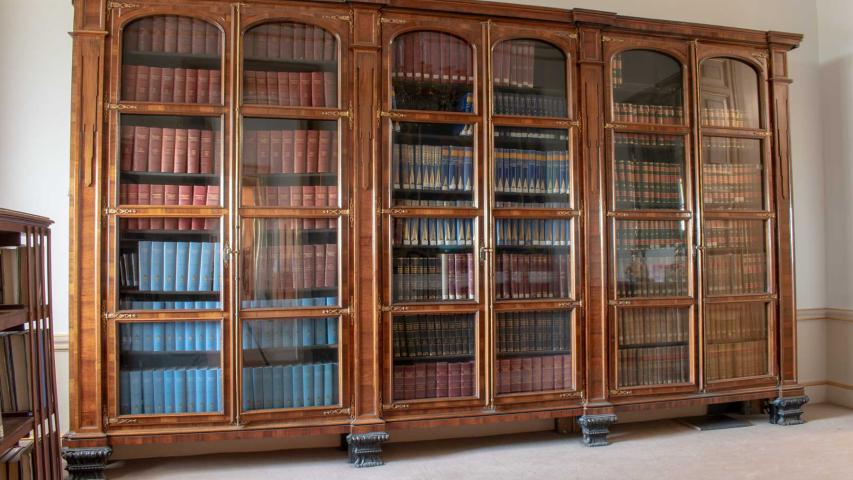

Las primeras noticias sobre su ubicación en el palacio llegan con Carlos IV [1788-1808] que la instala en la planta principal del ala sureste del palacio, en el llamado “aumento de San Gil”. Debía ocupar entre 10 y 12 salas que se extenderían entre las habitaciones del rey y de la reina. En ese espacio de bóvedas decoradas (y armarios a medida, que en la actualidad están en la sala de investigadores, la biblioteca alcanzará su máximo esplendor. El salón amarillo, cuyo techo fue probablemente realizado por los hermanos Brilli hacia 1780 para el príncipe Carlos (IV), conectaba esta ala con el cuerpo principal del palacio.

Con Fernando VII [1808-1833] la biblioteca, ubicada en el mismo espacio, llegó a ocupar entre 14 y 15 salas según sus inventarios (II/2617), que recogen obras de las salas I a XV.

Antes de fallecer en 1832, en una fecha indeterminada, la biblioteca cambió de lugar por deseo expreso de la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias que decidió expandir sus habitaciones privadas y ocupar toda el ala sur de la planta principal, mucho más cálida y soleada, y trasladar la biblioteca al piso bajo del ala norte, mucho más fría y oscura, en los locales que ocupaban la Secretaría de Marina y de Gracia y Justicia, junto al salón del Consejo, lugar que ocupa actualmente la biblioteca.

Cambio de ubicación

Este traslado supuso una degradación de la colección bibliográfica, de los muebles y demás piezas que la componían, por la precipitación con la que se hizo. Los libros no pudieron colocarse inmediatamente y permanecieron fuera de las estanterías, hacinados en el suelo, durante mucho tiempo, lo que deterioró notablemente la colección.

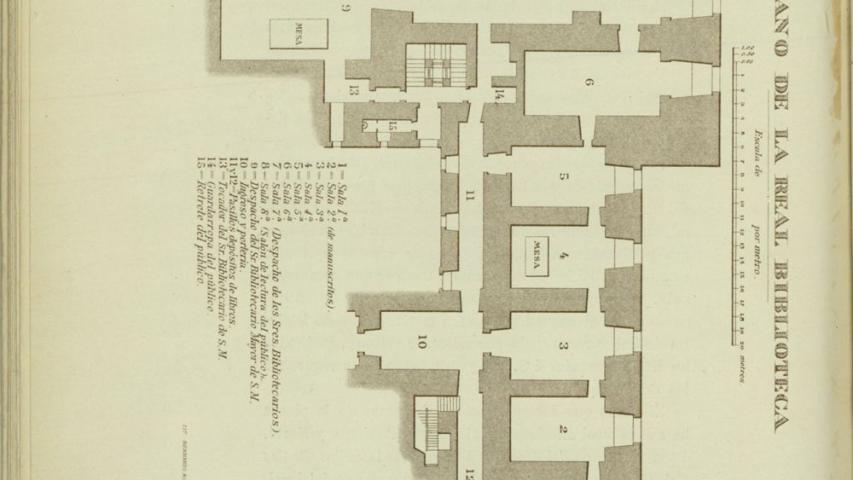

Con este traslado se perdió también bastante espacio, ya que se pasó de una biblioteca de 14 salas a una menor, de 9, numeradas en romanos, de la I a la IX, con diferente tamaño y distribución. A estas nueve salas habría que sumar una pieza de entrada o portería (la actual sala X), un pequeño cuarto, contiguo a la escalera situada junto a la sala IX, y dos piezas o espacios más en el Pasillo de la derecha y de la izquierda.

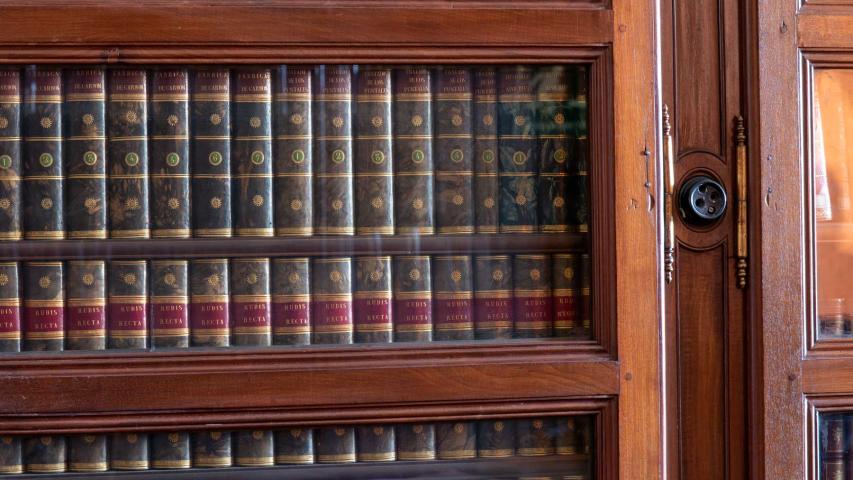

Los libros permanecieron sin colocar por lo menos un año entero, tiempo que se necesitó para el arreglo y reforma de los armarios a los nuevos espacios. Hubo que salvar la estructura de algunas salas y cerrar vanos con trampantojos que simulan puertas de armarios y generan aspecto de uniformidad en la sala por el perfecto orden en el que los libros simulan estar colocados en los estantes. Estos trampantojos son todavía hoy visibles en la Real Biblioteca.

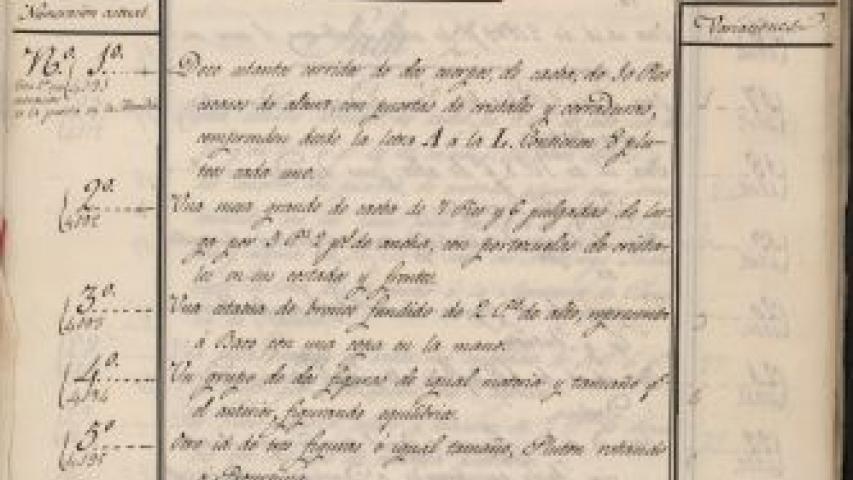

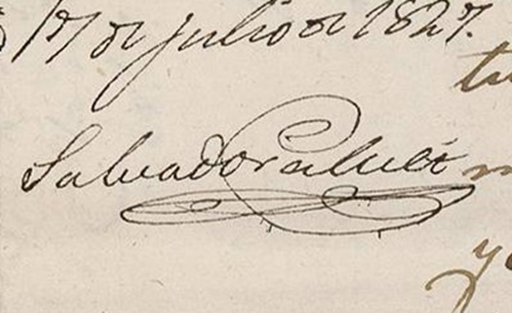

Conocemos las estancias, mobiliario y adornos de la biblioteca en su nueva ubicación gracias a un inventario de bienes muebles realizado en 1851 [II/4039 (14)] en el que se detallan el número de estantes y plúteos de cada sala, el tipo de madera, cristales y rejillas de sus puertas, cerraduras, etc. También aparecen recogidas las cajas, muebles, planos, cuadros y piezas escultóricas que las adornaban y que fueron colocados durante la dirección de Salvador Calvet. La mayoría de estos adornos, que han ido cambiando de ubicación, permanecen en la biblioteca. El mobiliario se ha mantenido en las salas con ligeros cambios.

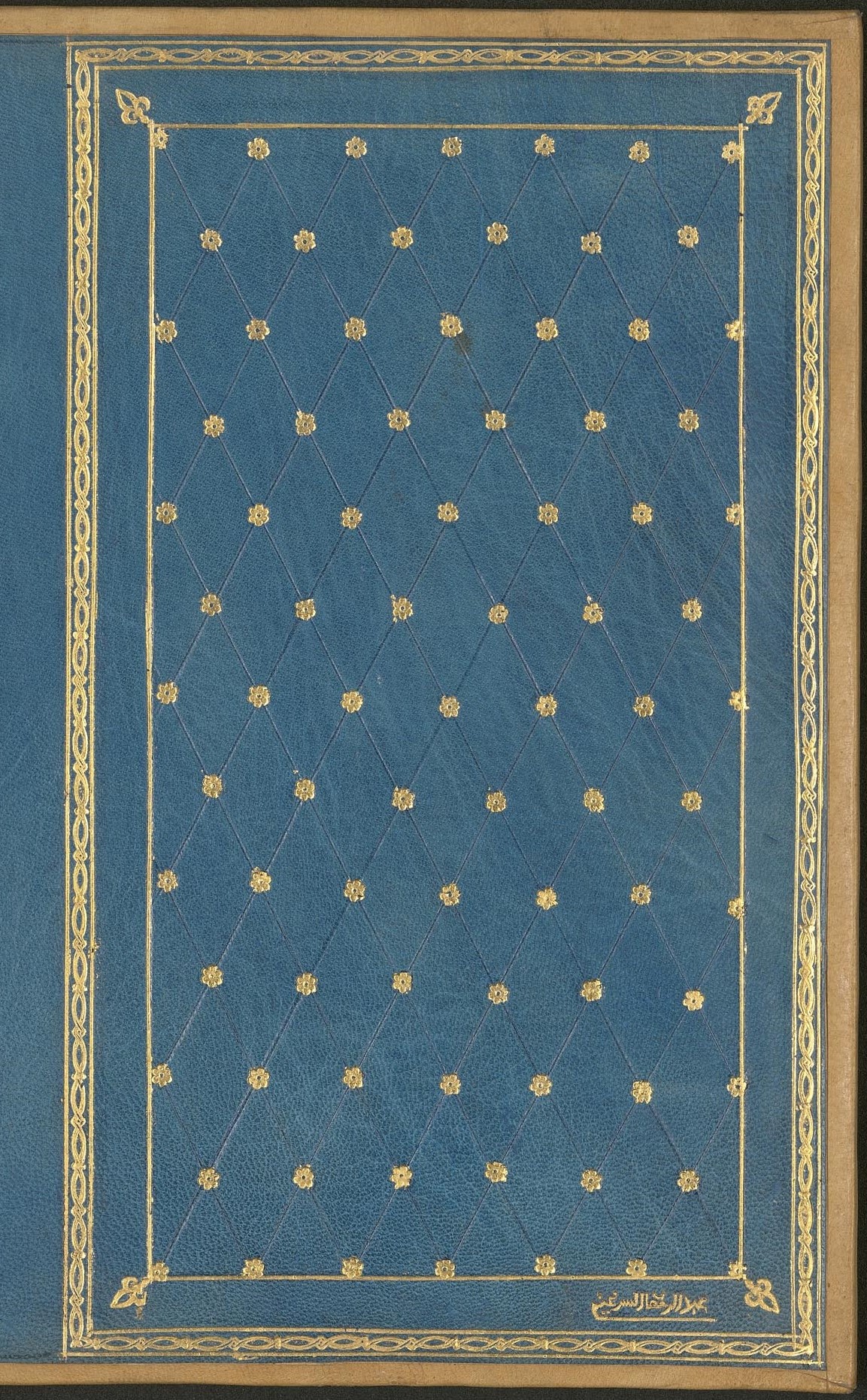

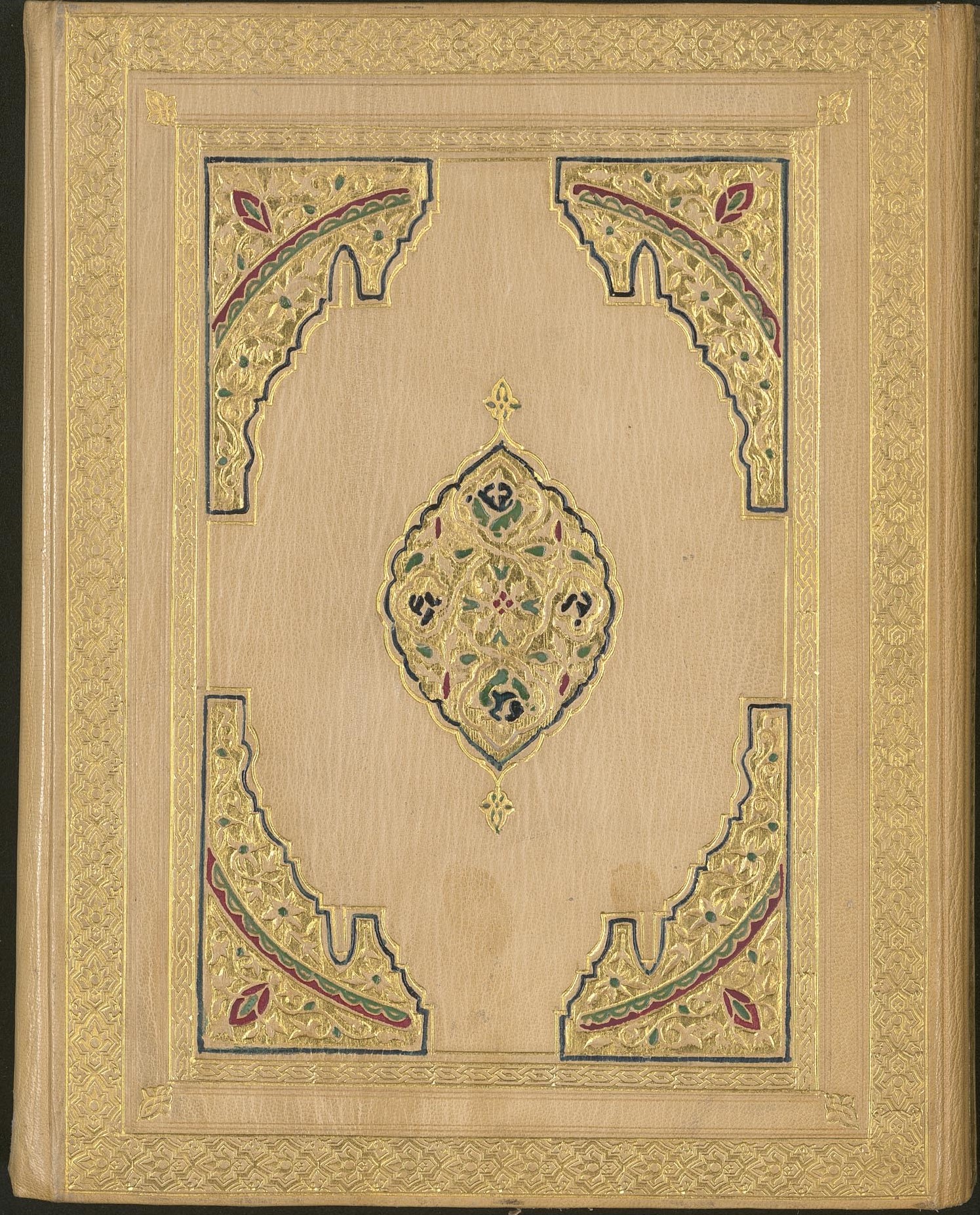

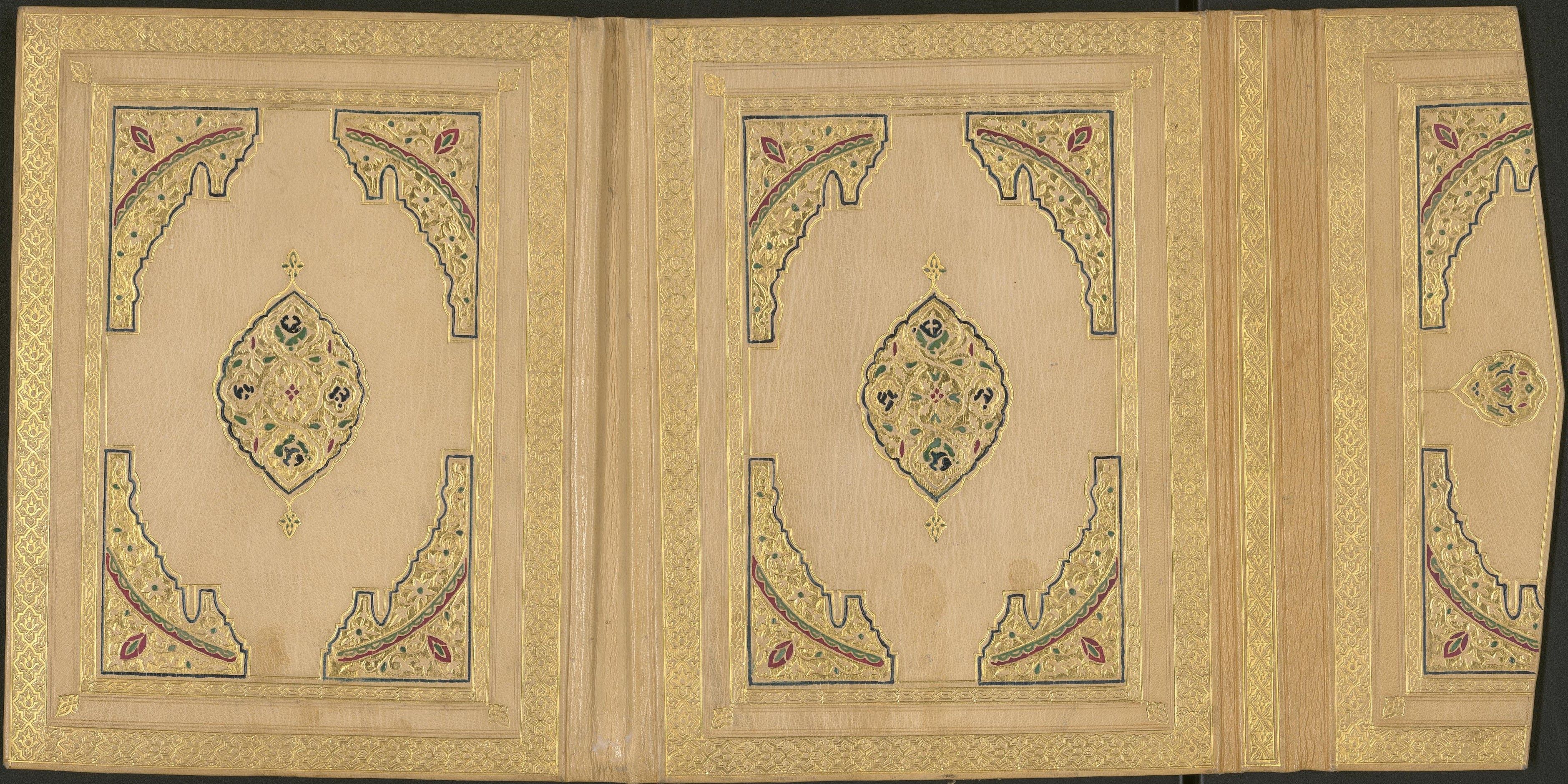

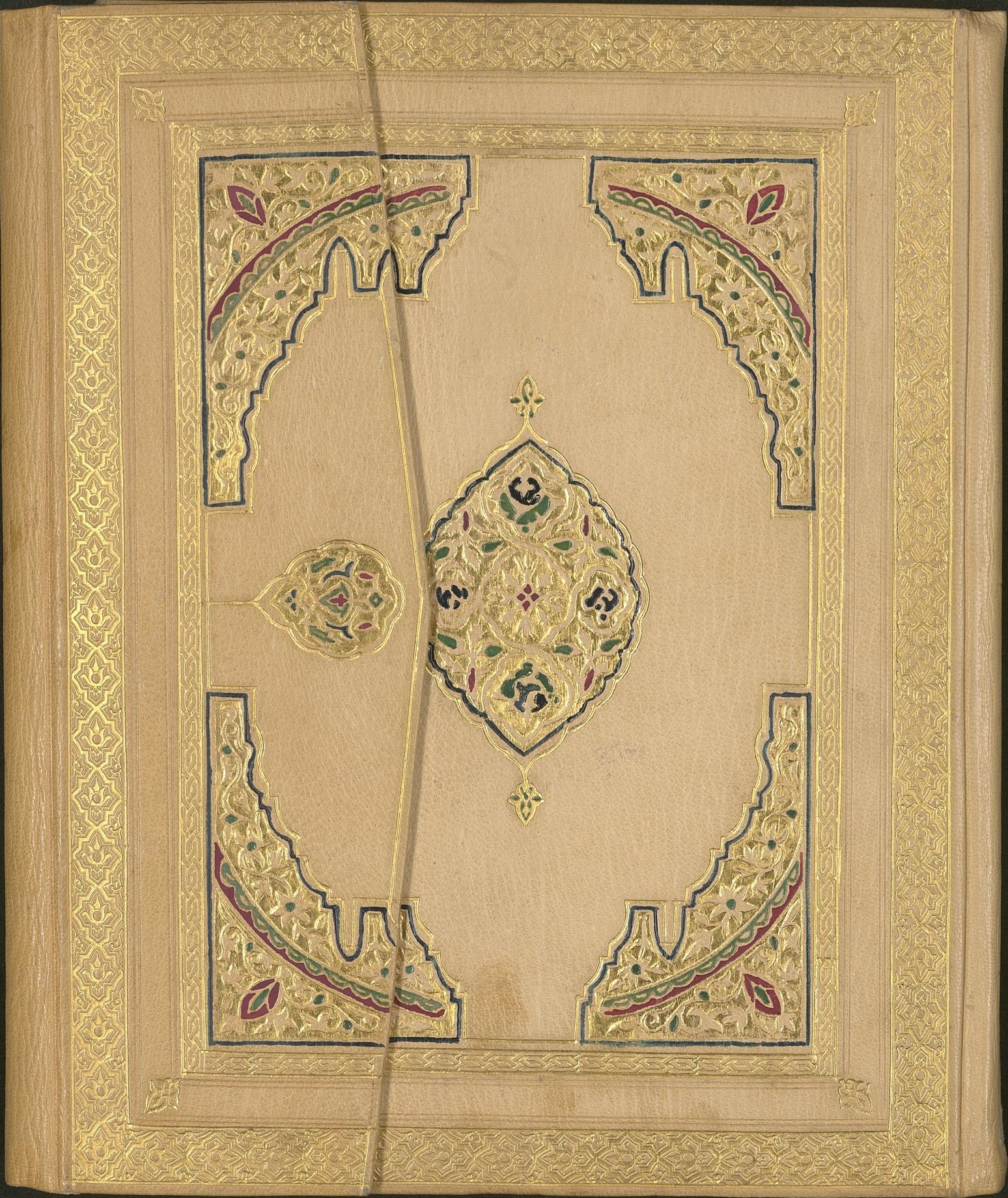

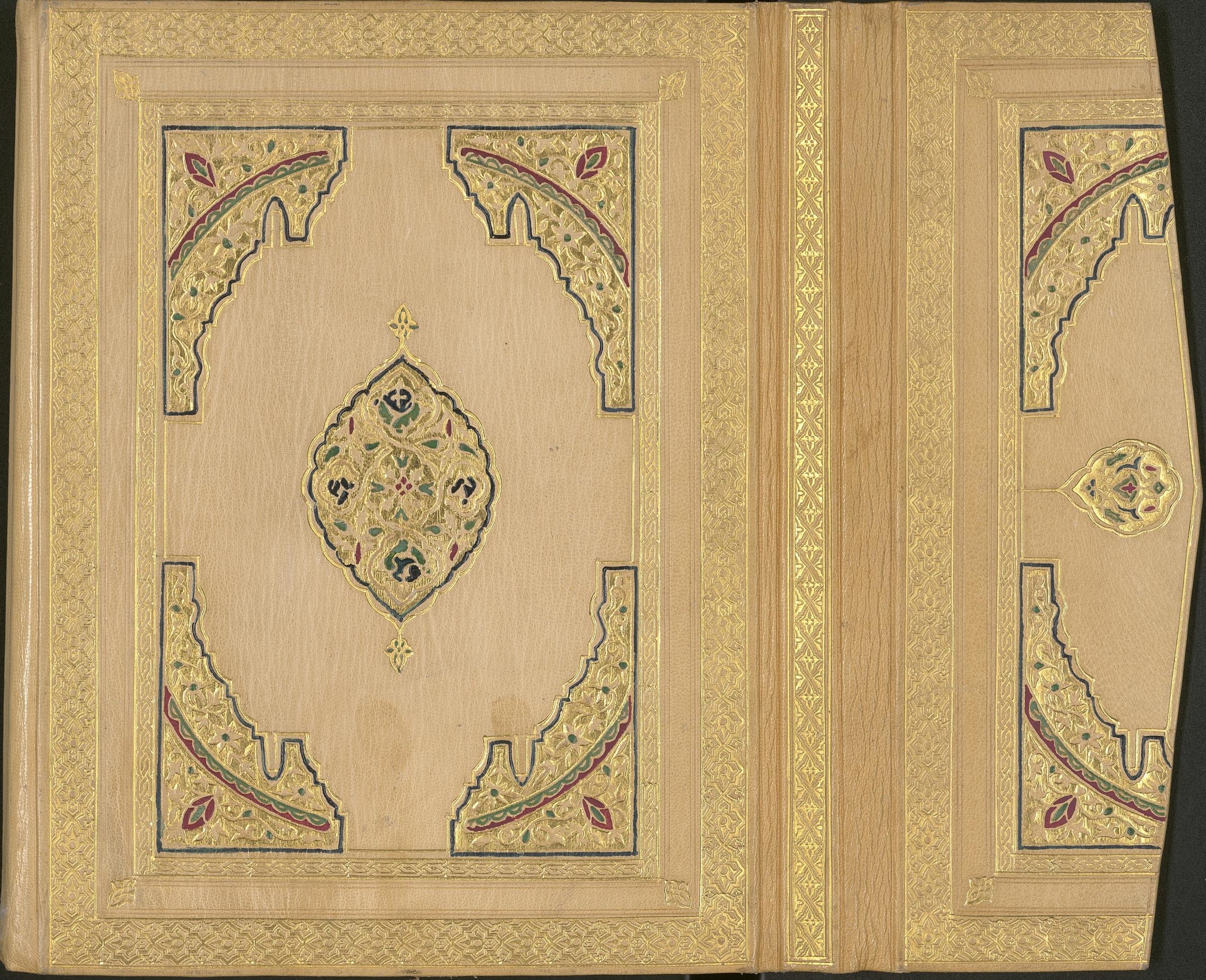

![Firma del encuadernador عبد الرحمان السرغيني [ʿAbd al-Raḥmān al-Sirġīnī], conocido en la forma habitual francesa como Abderrahman Serghini.](/sites/realbiblioteca/files/styles/slick_media/public/2025-11/firma.jpg?itok=dDg2gXyS)

![RAH, Archivo Isabel II, 9/6963 [Legajo XXIV]-doc. 27, carta de Salaverría a Isabel II sobre Dueñas.](/sites/realbiblioteca/files/styles/slick_media/public/2023-12/Carta%20a%20Isabel%20II%20del%20ministro%20de%20Hacienda%20Pedro%20Salaverr%C3%ADa%20wemncionando%20a%20Due%C3%B1as.jpg?itok=jkYWQ7e1)